Денежная реформа в Советском Союзе 1922–24 гг. - Monetary reform in the Soviet Union, 1922–24

Пропаганда новой экономической политики | |

| Место расположения | Советский союз |

|---|---|

| Тип | Денежно-кредитная политика |

| Причина | Русская революция Гражданская война в России Первая мировая война |

| Организованный | Премьер Владимир Ленин |

| Исход | Возврат к денежной системе с привязкой к золоту; конец гиперинфляции в Советском Союзе; стабилизация советской экономики |

Денежная реформа Советского Союза 1922-1924 гг. Представляла собой набор денежно-кредитной политики, проводимой в Советский союз как часть советского правительства Новая экономическая политика. Основные цели этой реформы включали смягчение последствий гиперинфляция, создание единой средство обмена и создание более независимого Центральный банк. [1] Согласно экономическим данным, хранящимся в обоих архивах Советского Союза.[2] и в Российской Федерации результаты реформы в целом были неоднозначными; некоторые современные экономисты называют новую политику успешным переходом к государственный капитализм, в то время как другие описывают, что это было проблематично и не соответствовало целям, изложенным в его первоначальном плане. [3]Экономисты, в том числе Кейнс часто относят реформу к совокупности краткосрочных денежная экспансия эксперименты, которые в корне определили интертемпоральный характер советской денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, в рамках которых государство играет более активную роль в определении роста экономики.[4]

Введение денежной реформы (июль 1922 г.)

Необходимость терпеть дефицит бюджета с начала Первая Мировая Война (1914 г.), к концу Гражданская война в России (1918-1921) экономика России находилась в состоянии чрезмерного спад. По словам историка Пола Флеверса, как экономическая политика военного времени Военный коммунизм а коммунистическая идеология дрейфует в вопросе о долгосрочной необходимости денежной системы, что вызвало массовое увеличение эмиссии денег, что продлило непрерывный рост внутренней инфляции Советского Союза.[5] К 1921 году советский архив экономических данных показывает, что среднемесячный уровень инфляции в стране составлял около 50%, а количество денег в обращении в советской экономике увеличилось в 164,20 раза.[6] Согласно индексу покупательной способности Советского Союза 1921 г., 10 000 советских совзнаки в 1921 г. имела только покупательную способность, эквивалентную 0,59 русских царский червонец 1914 г. [7]

Начало реформы

Начальные этапы советской денежной реформы начались в июле 1922 года, когда Советский Центральный банк, Госбанк, предоставлен Госпланом СССР, Госплан, с определенной степенью автономии. [1][6] По словам российского историка Захари Атласа, не только центральный банк получил монополия чтобы выпускать национальные банкноты, он также имел право ограничивать доступ правительства к капиталу. Более независимый центральный банк также стал естественным механизмом экономического надзора, используемым в борьбе с инфляцией, и обеспечил советскую экономику гибкостью для противодействия как внутренним, так и глобальным экономическим колебаниям. [8] По описанию Эми Хьюз, прямым результатом этой политики распределения денежно-кредитной власти было возвращение советской экономики к Золотой стандарт, введение отдельной национальной валюты, устранение государственной дефицит бюджета и восстановление централизованной правовой налоговой системы. К концу 1922 года существовала двухвалютная система, в которой привязанный к золоту Русские червонцы были возвращены в качестве расчетной единицы, а советские печатные деньги, совзнаки, были введены в эксплуатацию как национализированные средство обмена и платежные средства для внутреннего рынка.[5]

Осуществление реформы (1922-1923 гг.)

К июню 1923 года данные Катценелленбаума составили[9] показывают, как первый этап политики, направленной на создание более независимого центрального банка, снизил бюджетные расходы советского правительства по отношению к денежному обращению страны с 85% в 1920-х годах до 26,6% в 1923 году.[9] В то время как национализированный рынок торговался червонцами, обеспеченными золотом, приватизированные рынки работали в условиях более ликвидных, контролируемых государством совзнаков. [10] Поскольку червонец и совзнак были конвертируемыми, а внешнеторговые учреждения принимали только червонец в качестве платежного средства, бивалютная система естественным образом стала каналом транзакций, соединяющим ориентированную на совзнак советскую экономику с привязанной к золоту международной валютной системой.[11]. В соответствии с анализом историка-экономиста Александра Гурвича, советская двухвалютная система, функционировавшая как прямой канал денежных транзакций, открыла советскую экономику как для международного экспорта, так и для импорта, что привело как к устойчивому росту экономики. положительное сальдо торгового баланса и быстрая стабилизация внутренних цен на сырьевые товары. Либеральный Кейнсианцы, включая Кейнс Сам он похвалил советскую денежную реформу как «новаторскую основу более прогрессивной денежной системы», которая эффективно объединяет в себе власть ведомых государством фискальная политика без ущерба для фундаментальной гибкости, необходимой для функционирования рыночная экономика.” [1] Напротив, большинство западных экономистов в то время придерживались позиции, при которой любая степень государственного вмешательства делала бы невозможным поддержание долгосрочного роста, а советский плановая экономика просто не работала.

Цель реформы

По словам историка Густава Такермана и экономиста Ясуши Накамуры, центральной темой советской денежной реформы была стабилизация. Совместное стремление к достижению этой цели стабилизации на обоих Советское Политбюро и Центральный плановый комитет породили серию денежных экспериментов, которые в значительной степени противоречили коллективная собственность структура, которая была воплощена в качестве основного принципа как внутри коммунистический манифест и советский плановая экономика. Каталог Накамуры содержал список правительственных агентств, каждое из которых независимо предлагало центральному правительству набор денежно-кредитной политики для включения в общую реформу.

Введение двойной валютной системы

Согласно списку предложений денежно-кредитной политики, составленному Николаем Неновским; Госбанк недавно созданный советский центральный банк предложил выпускать банкноты на основе краткосрочных обязательств, обеспеченных золотом, в то время как Госплан Советский центральный комитет планирования выступал за отмену золотого стандарта и поощрял полный переход к товар ориентированная денежная система.[11] Более либеральные правительственные учреждения, такие как Министерство торговли выступал за такую политику, как прием кредитов от иностранных банковских учреждений и временная интеграция в совокупность международных валютных систем, контролируемых иностранными центральными банками. По словам Неновского, дебаты о том, какая политика может быть интегрирована, обсуждались с июля 1921 по ноябрь 1922 года. Хотя стабилизация оставалась основной целью, советские консервативные экономисты в лице тогдашнего главы Госплана Станислав Струмилин не хотели раскрывать слишком большую часть советской экономики западным учреждениям, называя те же учреждения, которые финансировали Движение Белой России, «капиталистическими агрессорами», которые никогда не стояли на одной стороне с Советами. Между тем, Струмилин оставался сторонником "социалистической товарной биржи", которая функционировала по правилам современной фиатная валюта обеспеченные денежные системы.

Объединив все предлагаемые стратегии в одну, окончательная форма советской денежно-кредитной реформы состояла из совокупности предлагаемых политик, в которых принимались иностранные долгосрочные и краткосрочные займы, обеспеченные различными минеральными ресурсами, но контролируемая государством двойная валюта Система оставалась в силе, чтобы защитить советский денежный суверенитет.[11]

Структура двухвалютной системы

В результате денежной реформы в 1923 г. была формально создана бивалютная денежная система, состоящая из червонцев и совзнаков. Согласно данным баланса, зарегистрированным в эмиссионном отделе Госбанка, в то время как совзнаки были обеспечены червонцами, 25% червонцев были обеспечены коллекцией драгоценных металлов наряду с резервом стабильной иностранной валюты, привязанной к золотому стандарту. [5] Оставшиеся 75% червонца были обеспечены краткосрочными товарные ссуды предоставляется иностранными банками. Описанный Неновским как «преднамеренная мера» для поддержания денежного суверенитета Советского Союза, червонец не только играл роль, связывающую советскую экономику с западными финансовыми системами, но и выступал в качестве буфера, чтобы иностранные банки не могли напрямую влиять на ориентированный на совзнак Советская отечественная экономика. [11] Теоретически при официальном обменном курсе червонцы и совзнаки были конвертируемыми, однако, по словам Накамуры, «как будто сознательно» до 1924 года не существовало четкого канала обмена между двумя валютами. В результате большая часть экономической деятельности велась внутри страны. Советский Союз оставался в совзнаки.[5]

Проблемы в рамках двухвалютной системы

Согласно данным Катценелленбаума, цифры[9]В условиях двухвалютной системы положительное сальдо торгового баланса СССР стабильно росло, создавая необходимый резерв капитала, который использовался для выплаты краткосрочных иностранных займов, обеспечивающих стоимость червонца. К концу 1923 г. весь первичный денежный долг был погашен, и текущий аккаунт стал положительным, что указывает на то, что Советский Союз теперь полностью контролировал свою денежную систему.[5] Как отметил Кейнс, поскольку и червонцы, и совзнаки теперь находились под полным контролем единого денежного режима, естественное соперничество внутри двухвалютной системы неизбежно. В качестве валюты Советского Союза, привязанной к золоту, червонец, естественно, имел более высокую денежную ценность, чем совзнаки, устанавливаемые государством.

Описанный Неновским, как и другие валюты с привязкой к золоту в то время, червонец адаптировался к изменениям рыночных условий и пользовался международным признанием, в то время как стоимость совзнаков оставалась под контролем правительства, и эта зависимость от государственного контроля привела к тому, что тендер только имели ограниченную способность реагировать на движения рынка. В записке в центральный банк, Казначей Советского Союза, Григорий Сокольников указали, что ценовая дезориентация между двумя валютами оказалась растущей проблемой для национальной экономики, и поскольку правительство определяет стоимость совзнаков по сравнению с поставками червонцев центральным банком, двойная валюта формирует зависимые отношения, которые вызывают денежную дезориентацию с учетом рынка естественно, предпочитает более ценное законное платежное средство. Поскольку основная цель совзнака заключалась в том, чтобы действовать как «денежная линия защиты», в сценарии, когда стоимость червонца косвенно контролировалась иностранными займами, которые первоначально обеспечивали 75% стоимости червонца, погашение этих займов осуществлялось Конец 1923 года означал, что этот план действий на случай непредвиденных обстоятельств больше не был необходим. [8] Таким образом, зафиксировано в советских политических архивах[2], во время 12-го Советский съезд (1923) концептуальное стремление к «мирному сосуществованию» двух валют было устранено, и начался постепенный денежный сдвиг в сторону единой валютной системы. Советская литература стала называть червонец «стабильной валютой», тогда как совзнак был прописан как «падающая валюта». [4] 7 июля 1924 г. ЦИК СССР решили ограничить выдачу совзнаков и инициировать контролируемую ликвидацию двухвалютная система.

Единая валютная денежная система (1923-1924)

Цена Ножницы Эффект

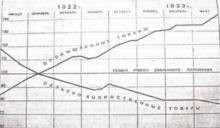

Поскольку правительство склонялось к червонцу, советская экономика в основном функционировала вокруг совзнаков, последствия ножницы для цен стал более распространенным зимой 1923 г. [10] В соответствии с экономическими данными Катценелленбаума[9]Высокие промышленные цены и низкие цены на сельскохозяйственную продукцию привели к чрезмерному перемещению ресурсов через сельскую местность, ориентированную на совзнак, в государственные городские промышленные центры с преобладанием червонцев. [7] Этот ценовой дисбаланс ускорил обесценивание совзнаков, и к октябрю 1923 года совзнаки снова начали испытывать экстремальные дневные темпы инфляции, достигавшие 4,4%.[10]

Вернуться к одновалютной системе

Хотя советскому населению, ориентированному на совзнак, было труднее проводить повседневные операции, в государственных расходах преобладали червонцы, не было недостатка в средствах, и национальный баланс продолжал оставаться положительным по потоку наличности. Государственные предприятия либо понесли минимальные убытки, либо в некоторых случаях смогли получить прибыль. К концу 1923 финансового года профицит текущего счета Советского Союза означал успешный переход к экспортно-ориентированная экономика.[5] По советским архивам[2]14 февраля 1924 г. вопрос совзнаков был полностью прекращен. По обменному курсу 1 золотой рубль к 50 000 совзнаков 1923 года и один золотой рубль к 50 миллиардам совзнаков 1922 года, весь оборот совзнаков в советской экономике был куплен напрямую в период с 7 марта 1924 года по 10 мая 1924 года. к бивалютной системе советские денежная реформа 1922-1924 гг.[6] В результате нация денежное обращение был оптимизирован, и советский червонет, позже определенный как рубль, был снова привязан к золоту, универсальному хранилищу ценностей до принятия Бреттон-Вудская система.[10]

Влияние реформы

Советская денежная реформа 1922-1924 годов была одной из первых экономических инициатив, реализованных в Советском Союзе. Либеральные экономисты часто называют эту реформу первым успешным установлением государственного капитализма. В отличие от этого, австрийские школьные экономисты называют реформу «неровным возвращением» России к рыночной экономике.[3] Как первая экономическая реформа, проводимая коммунистами, советская денежная реформа 1922-1924 годов продемонстрировала идеологический сдвиг, когда предложение об отмене денег было сначала заменено двухвалютной системой, а затем стабильным денежно-кредитным режимом с привязкой к золоту. Советская денежно-кредитная модель, являющаяся пионером наряду с другими компонентами Новой экономической политики, стала широко принятым образцом экономических реформ конца 20-го века в таких странах, как Китай и Вьетнам.[5]

Смотрите также

Рекомендации

- ^ а б c Бирман, Игорь; Кларк, Роджер А. (октябрь 1985 г.). «Инфляция и денежная масса в советской экономике». Советские исследования. 37 (4): 494–504. Дои:10.1080/09668138508411605. ISSN 0038-5859.

- ^ а б c Краг, Мартин; Хедлунд, Стефан (2015). «Изучение советских архивов: введение». Русское обозрение. 74 (3): 373–376. Дои:10.1111 / рус.12020. ISSN 1467-9434.

- ^ а б Волвертон-младший, Роберт Э. (18 октября 2013 г.). Электронные диссертации и диссертации. Дои:10.4324/9781315877655. ISBN 9781315877655.

- ^ а б Эллман, Майкл (декабрь 1991 г.). «Конвертируемость рубля». Кембриджский журнал экономики. 15 (4): 481–497. Дои:10.1093 / oxfordjournals.cje.a035185. ISSN 1464-3545.

- ^ а б c d е ж грамм Накамура, Ясуши. (2017). Денежно-кредитная политика в Советском Союзе: эмпирический анализ монетарных аспектов советского экономического развития. Нью-Йорк: Palgrave Macmillan, США. ISBN 978-1-137-49418-4. OCLC 1000453406.

- ^ а б c Хьюс, Эми (июнь 1922 г.). «Отношение Советской власти к сотрудничеству». Журнал политической экономии. 30 (3): 412–416. Дои:10.1086/253440. ISSN 0022-3808.

- ^ а б Гувер, Кальвин Б. (июнь 1930 г.). «Судьба новой экономической политики Советского Союза». Экономический журнал. 40 (158): 184–193. Дои:10.2307/2223931. ISSN 0013-0133. JSTOR 2223931.

- ^ а б Пикерсгилл, Джойс Э. (сентябрь 1986 г.). «Гиперинфляция и денежная реформа в Советском Союзе, 1921–26». Журнал политической экономии. 76 (5): 1037–1048. Дои:10.1086/259466. ISSN 0022-3808.

- ^ а б c d Катценелленбаум, С. С. (1925). Российская валюта и банковское дело 1914-1924 гг.. P.S. Король и сын. OCLC 912106785.

- ^ а б c d Грегори, Пол Р. (1982). Российский национальный доход, 1885-1913 гг.. Кембридж [Кембриджшир]: Издательство Кембриджского университета. ISBN 0-521-24382-3. OCLC 8034722.

- ^ а б c d Неновский, Николай; Ризопулос, Йоргос (2005). «Измерение институциональных изменений денежного режима с точки зрения политической экономии». Электронный журнал ССРН. Дои:10.2139 / ssrn.665145. ISSN 1556-5068. S2CID 54043047.